Heinrich Tessenow. Annäherungen und ikonische Projekte

Ausstellung in Kooperation mit der Accademia di architettura Mendrisio, Università della Svizzera italiana, Kurator Martin Boesch

Das Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen der ZHAW feiert die hohe Baukultur mit einer grossen Ausstellung über den deutschen Architekten Heinrich Tessenow (1876–1950). Seine Arbeiten zeichnen sich durch Einfachheit, Sparsamkeit und Würde aus – Werte, die heute noch aktuell sind. Die Ausstellung, die zuvor in Mendrisio, Dresden und Dortmund zu sehen war, macht nun letzte Station in Winterthur. Dies bietet eine einzigartige Gelegenheit, Tessenows Werk umfassend kennenzulernen.

Zusätzlich zur Ausstellung organisiert das Institut Konstruktives Entwerfen am Departement A zusammen mit dem Forum Architektur Winterthur ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Vorträgen und Führungen. Besonders hervorgehoben wird der Winterthurer Schüler von Tessenow, Franz Scheibler (1898–1960), der mit seinen Siedlungen und Bauten die Schweizer Baukultur weit über Winterthur hinaus beeinflusst hat.

ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen, Gebäude MC/MD, Rote Halle, Tössfeldstrasse 13/15, 8401 Winterthur

24. März bis 10. Mai 2025

Montag bis Freitag 09:00–18:00 Uhr

Samstag 09:00–17:00 Uhr

Heinrich Tessenow: Einflussreicher Architekt und Ideengeber für heute

Heinrich Tessenow (1876–1950) war ein Meister der Baukunst, dessen Werk es wiederzuentdecken gilt. Die Prinzipien der Angemessenheit und Sparsamkeit, kombiniert mit feiner räumlicher Gestaltung, machen seine Entwürfe auch heute relevant und anschlussfähig.

Heinrich Tessenow (1876–1950) ist einer der bedeutendsten deutschen Architekten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vielen ist er kaum mehr ein Begriff – er wird unterschätzt, und sein Werk gilt es wieder zu entdecken. Sein Einfluss auf die Architektur seiner Zeit war vor allem in den Jahren vor und nach dem Ersten Weltkrieg gross. Seine Ideen und Projekte, seine Auseinandersetzung mit Begriffen wie Angemessenheit, Zurückhaltung, Einfachheit und Würde wirken aus heutiger Sicht erstaunlich zeitlos und aktuell.

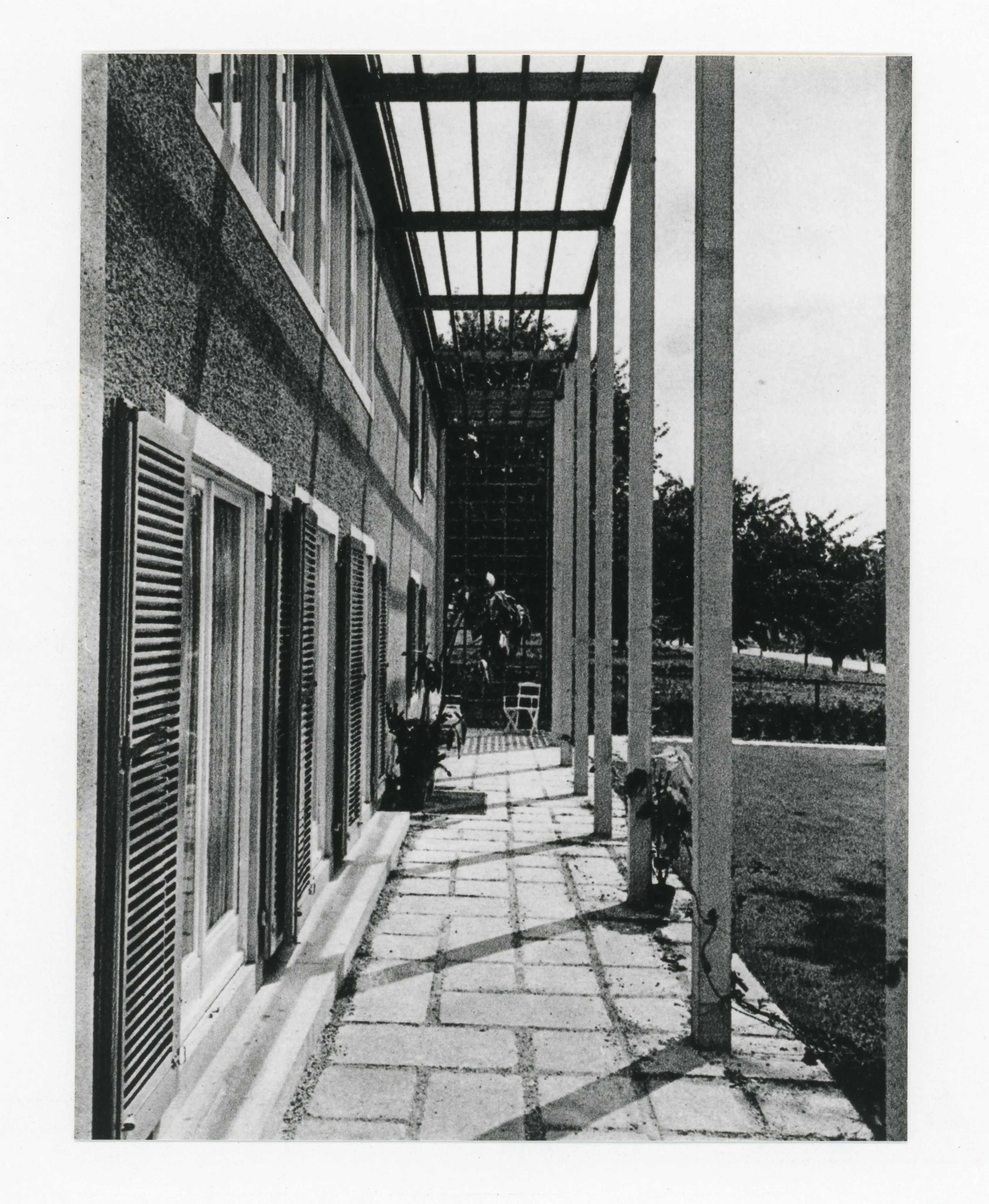

Tessenow wird oft mit kleinen Wohnhäusern für Arbeiter, Handwerker und das Kleinbürgertum in Verbindung gebracht. Diese Bauten zeichnen sich durch ihre Schmucklosigkeit, ihre einfache kubische Form und wohlproportionierte Gestaltung aus und strahlen eine stille, starke Präsenz aus. Abgesehen vom Festspielhaus in der Gartenstadt Hellerau (1911) wird oft übersehen, dass Tessenow auch andere ikonische Gebäude entworfen hat, wie 1926 die Landesschule in Klotzsche bei Dresden, 1930 das Stadtbad Mitte in Berlin und 1931 den Umbau der Neuen Wache zum Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs.

Im Gegensatz zu vielen seiner später berühmteren Kollegen blieb Tessenow während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, hielt jedoch ideologisch Abstand zum Regime. Trotzdem nahm er an wenigen Wettbewerben teil, wie 1936 für das grosse Projekt am Strand von Prora – aufgrund seiner architektonischen Ideale jedoch ohne Erfolgsaussichten.

Tessenows städtebauliches Ideal war die Kleinstadt mit 20'000 bis 60'000 Einwohnern. Seine Vorschläge für den Siedlungsbau zeichnen sich durch eine feine räumliche Gestaltung und den Wunsch aus, dem grossen Massstab dieselbe Qualität zu verleihen wie dem kleinen. Er setzte seinen architektonischen Anspruch vom einzelnen Haus bis zur gedachten Kleinstadt souverän um, frei von zeitbedingten Klischees und Moden. Aufgrund dieser Eigenschaften wurde er nach 1945 in der DDR mit der Erarbeitung von Vorschlägen für den Wiederaufbau betraut.

Der Abriss der ikonischen Villa Böhler in St. Moritz durch den Bier-Magnaten Alfred Heineken 1989 ist symptomatisch für den Umgang mit Tessenows Werk. Nur wenige Gebäude sind noch in dem Zustand, wie sie sich dank historischer Bilder in das Gedächtnis von Architekturschaffenden eingeprägt haben. Ihr heutiger, oft schlechter Zustand spiegelt mehr als ein Jahrhundert Geschichte wider. Einige Gebäude wurden erst nach der Deutschen Wende 1989 wieder zugänglich, wie das Festspielhaus in Hellerau. Das Auffinden der Ruinen der ehemaligen Landesschule in Klotzsche Ende der 1990er Jahre durch den Kurator Martin Boesch wurde zum Auslöser für die forschende Beschäftigung mit dem Werk Tessenows.

Die Ausstellung: Das kleine und das grosse Haus, die Stadt und die Landschaft

Die Ausstellung in Winterthur bietet die Gelegenheit, Heinrich Tessenows wegweisendes architektonisches Werk anhand von Modellen, Plänen und Fundstücken kennenzulernen. Didaktisch aufbereitet und auch für Laien verständlich, beleuchtet sie die Aktualität seiner Prinzipien und deren Bezug zur Stadt Winterthur.

Nach Stationen in Mendrisio (Accademia di architettura Mendrisio, Università della Svizzera italiana), Dresden (Stadtmuseum) und Dortmund (Baukunstarchiv NRW) bietet die Ausstellung in Winterthur die Gelegenheit, das wegweisende architektonische Werk von Heinrich Tessenow anhand von Modellen, Plänen und materiellen Fundstücken kennenzulernen. Die Ausstellung hat einen starken Bezug zur Gegenwart und zur Stadt Winterthur.

Die Ausstellung ist in drei Bereiche gegliedert: Das kleine Haus und das grosse Haus, Projekte für die Stadt sowie Bauen in der Landschaft. Diese Bereiche beleuchten die konzeptionelle und materielle Beschaffenheit von Tessenows Projekten sowie deren Erscheinung und Wirkung. Für die Konzeption der Ausstellung wurden sowohl Archive als auch Feldforschung und archäologische Methoden genutzt. Einige der gezeigten Fundstücke sind die letzten Zeugen unwiederbringlich verschwundener Bauten. Das gesammelte Wissen ermöglicht es, Fragen zu Material, Konstruktion, Farbe und Stimmung wissenschaftlich und didaktisch zu erörtern und auf die heutige Zeit zu beziehen.

Tessenow war ein Meister des Bauens, und sein Werk passt hervorragend zur hohen Baukultur, die an der «Winterthurer Bauschule» der ZHAW gelehrt wird und wofür sich das Forum Architektur Winterthur einsetzt. Die Aktualität seines Schaffens zeigt sich unter anderem im Konstruktionssystem einer «Holz-Patentwand», die in der Ausstellung zu sehen ist. Über die konstruktive Intelligenz hinaus vermitteln viele konzeptuelle Modelle die besondere räumliche Sensibilität von Tessenow – auch für Laien.

Die Auseinandersetzung mit Tessenows Werk adressiert ethische Fragen der Architektur und der Architekturschaffenden. Sie richtet sich sowohl an die wissenschaftliche Forschung und die schulische Vermittlung als auch an ein breites, an Architektur interessiertes Publikum.

Weitere Informationen zum Ausstellungsprojekt sowie die bisherigen Stationen der Ausstellung sind auf dieser Webseite dokumentiert.

Bestellung Medienmaterial

Für Fragen steht Tibor Joanelly bereit, Verantwortlicher Kommunikation des Departements A der ZHAW. Bei ihm können auch eine Medienmappe und Bilder bestellt werden

Download Thumbnails Pressebilder

Termine und Rahmenprogramm

BLAUER MONTAG 24. März 2025, 18:00 Uhr: Vernissage

Die Veranstaltungsreihe des Departements A der ZHAW, der «Blaue Montag», eröffnet die Ausstellung Heinrich Tessenow. Annäherungen und ikonische Projekte und das Rahmenprogramm mit Vorträgen des Kurators Martin Boesch und des deutschen Architekturhistorikers und Tessenow-Kenners Hartmut Frank.

Heinrich Tessenow ist einer der bedeutendsten deutschen Architekten des 20. Jahrhunderts. Vielen ist er jedoch kein Begriff mehr – er ist ein Unterschätzter, den es wieder zu entdecken gilt. Gross war sein Einfluss auf die Architekturentwicklung seiner Zeit zwar vor allem in den Jahren unmittelbar vor und nach dem ersten Weltkrieg. Doch seine Gedanken und Projekte, seine Auseinandersetzung mit Begriffen wie Angemessenheit, Suffizienz oder Würde in der Zurückhaltung erscheinen aus der Gegenwart betrachtet erstaunlich zeitlos – oder gar von verblüffender Aktualität.

Die grosse Ausstellung zum Werk von Heinrich Tessenow in Mendrisio 2022 ist das Resultat eines leidenschaftlichen Commitments von Martin Boesch: Frucht einer langfristigen architekturhistorischen Recherche im Austausch mit den renommiertesten Expert:innen zum Oeuvre von Tessenow und Ergebnis einer vertieften Auseinandersetzung im Rahmen der Entwurfskurse, die Architekturstudierende und -lehrende der Accademia di architettura Mendrisio gleichermassen mit einbezog.

Begrüssung, Intro:

Prof. Dr. Oya Atalay Franck (Direktorin Departement A), Andreas Sonderegger, Prof. Walter Angonese, Direktor USI Accademia di architettura Mendrisio

Vorträge zur Ausstellung und zum Werk Tessenows:

Prof. em. Martin Boesch, Prof. em. Hartmut Frank, HafenCity Universität Hamburg

Zwei Quartier-Spaziergänge zu Franz Scheibler, in Kooperation mit dem Forum Architektur Winterthur

Der Winterthurer Architekt und Tessenow-Schüler Franz Scheibler (1898–1960) gehört zu den bedeutendsten Schweizer Architekten seiner Zeit. Mit seinem umfangreichen Werk prägte er die bauliche Entwicklung Winterthurs – zunächst in den Quartieren, später auch in und um die Altstadt. Auf zwei Spaziergängen erkunden wir drei Siedlungen aus drei unterschiedlichen Schaffensphasen und werfen auch einen Blick auf Scheiblers Werk neben dem Wohnhausbau.

3. April 2025, 17:30 Uhr, Spaziergang 1:

Siedlung Schachen (1946/47) – Holzhaussiedlung an der Weststrasse (1933–1935), mit Petra Röthlisberger und Denkmalpflege Winterthur

Treffpunkt: Siedlung Schachen, Hainbuchenweg 10, Winterthur

10. April 2025, 17:30 Uhr: Spaziergang 2:

Selbsthilfekolonie (1924–1929) – Post am Obertor (1948–1951) – Gartenhotel (1955–1957), mit Petra Röthlisberger und Architekten-Kollektiv

Treffpunkt: Siedlung Selbsthilfe, Eigenheimweg 54/56, Winterthur

BLAUER MONTAG 14. April 2025, 18:00 Uhr: Tessenow und die Siedlungsbaukultur in Winterthur – Franz Scheibler

Die Heinrich-Tessenow-Ausstellung in Winterthur beleuchtet Tessenows prägenden Einfluss auf den Winterthurer Siedlungsbau, sichtbar im Werk seines Schülers Franz Scheibler. Eine Veranstaltung widmet sich der Siedlungsbaukultur und aktuellen Fragen zur Denkmalpflege und Anpassung von Wohnbauten.

Dass die in Mendrisio konzipierte Heinrich-Tessenow-Ausstellung nach Stationen in Dresden und Dortmund nun an die Architekturschule in Winterthur kommt, ist kein Zufall. Tessenows Einfluss auf den Winterthurer Siedlungsbau ist kaum bekannt, aber prägend. Sichtbar wird das vor allem im Werk des Winterthurer Architekten Franz Scheibler, seinem Schüler in Dresden, doch auch im Wirken von dessen Verwandten im Geiste, wie etwa Adolf Kellermüller.

Die zweite Veranstaltung zur Ausstellung ist ganz der Siedlungsbaukultur in Winterthur gewidmet. Mit dieser ortsspezifischen Wohnbaukultur hat sich die Winterthurer Architekturschule im Rahmen ihrer Entwurfskurse immer wieder beschäftigt. Von grosser Aktualität sind heute die Fragen zum Erhalt dieser Siedlungsbauten, sei es als Baudenkmäler, sei es als vielfältig nutzbare Wohnbauten mit ihren Anpassungen an veränderte Bedingungen und Bedürfnisse.

Petra Röthlisberger eröffnet den Abend mit einem Vortrag zum Werk des Winterthurer Tessenow-Schülers Franz Scheibler. Auf dem Podium trifft sie anschliessend auf die Winterthurer Denkmalpflegerin Konstanze Domhardt sowie den Zürcher Architekten Philipp Esch. In den letzten Jahren haben diese je in ihrer Disziplin an einer regionalen Baukultur weitergearbeitet.

Vortrag:

Petra Röthlisberger: Zum Werk von Franz Scheibler

Podiumsdiskussion:

Philipp Esch, Dr. Petra Röthlisberger und Dr. Konstanze Domhardt, Leiterin Denkmalpflege Stadt Winterthur

Ergänzend zum Vortrag von Petra Röthlisberger wirft in der Halle 180 ein kleiner Satellit der Ausstellung ein Schlaglicht auf den Winterthurer Tessenow-Schüler Franz Scheibler.

BLAUER MONTAG 28. April 2025: Verleihung Tessenow-Medaille

Die Heinrich-Tessenow-Medaille, einer der international renommiertesten Architekturpreise, wir 2025 in unseren Räumen verliehen. Ausgezeichnet wird Bernard Quirot für seine Verdienste um eine nachhaltige ländliche Baukultur.

Die Heinrich-Tessenow-Medaille wird im Gedenken an den grossen Architekten, Baumeister und Hochschullehrer europäischen Persönlichkeiten zuerkannt, die in der architektonischen, handwerklichen und industriellen Formgebung und in der Erziehung zu Wohn- und Baukultur Hervorragendes geleistet haben – oder deren Wirken dem vielseitigen Lebenswerk Heinrich Tessenows entspricht.

2025 wird die Medaille an den französischen Architekten Bernard Quirot verliehen. Er und seine Mitarbeitenden haben sich um öffentliche Bauten in der französischen Provinz, der France profonde, verdient gemacht und dabei konsequent auf gemeinschaftliche Orte und nachhaltige Konstruktionen gesetzt.

Frühere Preisträger waren u. a. Kay Fisker, Hans Döllgast, Wilhelm Wagenfeld, Peter Zumthor, Giorgio Grassi, David Chipperfield, Eduardo Souto de Moura, Gilles Perraudin, Peter Märkli, Miroslav Šik, Sergison Bates, Richard Sennett, Roger Diener, Winfried Brenne, Lacaton Vassal, Vittorio Magnago Lampugnani, Quintus Miller & Paula Maranta, Shelley McNamara & Yvonne Farrell, Stephanie Macdonald & Tom Emerson, Maruša Zorec.

Die Auszeichnung erfolgt durch die Heinrich Tessenow-Gesellschaft

Begrüssung:

Prof. Dr. Oya Atalay Franck (Direktorin Departement A)

Jürgen Padberg Vorsteher Heinrich Tesenow-Gesellschaft

Laudatio:

Tibor Joanelly, Dozent, Architekt und verantwortlicher Kommunikation

Gegenrede:

Bernard Quirot

Link zum Architekturbüro von Bernard Quirot: BQ+A Achitectes et associés

Musik: Gilbert Nouno und Conrad Steinmann

BLAUER MONTAG 5. Mai 2025, 18:00 Uhr: Tessenow aktuell oder zur Suffizienz im Wohnungsbau

Heinrich Tessenow beschäftigte sich intensiv mit kleinen Wohnhäusern. Bei der Finissage sprechen wir «vor dem Kaminfeuer» über Sparsamkeit, Verzicht und was wir damit gewinnen können.

Mit dem kleinen Wohnhaus für die einfache Bevölkerung hat sich Heinrich Tessenow über Jahre eingehend beschäftigt. Vor allem in der Zeit vor und nach dem ersten Weltkrieg ist er damit bekannt geworden, während sein Werk in der zweiten Jahrhunderthälfte weitgehend in Vergessenheit geriet. Wenn wir uns heute im Wohnungsbau ganzheitlich mit Fragen zur Nachhaltigkeit beschäftigen, entdecken wir die überraschende Aktualität von Tessenows Überlegungen. Wir laden zu zwei Vorträgen und einem Kaminfeuergespräch über Komfort, Suffizienz und den Mehrwert von Architektur.

Tanja Reimer, Architektin Büro DOSCRE

Prof. Annette Gigon, Architektin Gigon Guyer Partner Architekten

Moderation:

Hartmut Göhler, Tibor Joanelly

Ausstellungsführungen an allen Samstagen (ausser Sa. 19. April)

Prof. Martin Boesch, Giulio Bettini und Hartmut Göhler an den Samstagen während der Ausstellungsdauer.

Für Gruppen sind unter der Woche nach Vereinbarung zusätzliche Führungen mit Martin Boesch möglich.

Martin Boesch

Martin Boesch wurde 1951 in Zürich geboren. Nach seinem Studium an der ETH Zürich gründete er gemeinsam mit Elisabeth Boesch ein Architekturbüro. Ab 1995 lehrte er Entwurf mit dem Schwerpunkt auf Wiederverwendung (re-use / riuso) an Hochschulen in der Schweiz, Deutschland und Italien. Von 2005 bis 2022 war er Professor an der Accademia di Architettura der Università della Svizzera italiana (ARC-USI).

Neben seiner Lehrtätigkeit widmet sich Martin Boesch der Privatforschung über das Werk von Heinrich Tessenow. Er kuratierte die Ausstellung über den Architekten im Teatro dell’architettura Mendrisio TAM im Jahr 2022 und im Baukunstarchiv NRW in Dortmund im Jahr 2024. Zudem ist er Herausgeber des Buches zur Ausstellung.

Martin Boesch ist Mitglied der Heinrich-Tessenow-Gesellschaft in Hamburg und seit 2002 im Kuratorium für die jährlich verliehene Heinrich-Tessenow-Medaille tätig.

Das Buch: Heinrich Tessenow. Annäherungen und ikonische Projekte

Das 2023 im Zusammenhang mit der ersten Ausstellung in Mendrisio erschienene Buch würdigt Tessenows ikonische Gebäude wie das Festspielhaus in Hellerau, das Haus Böhler bei St. Moritz, die Landesschule in Klotzsche bei Dresden, die Mädchenschule in Kassel, den Umbau der Neuen Wache in Berlin und das Projekt für eine Säulenhalle am Strand von Prora sowie weitere, weniger bekannte Arbeiten. Die Monografie ist bei Edition Hochparterre erschienen und kann über die einschlägigen Quellen bezogen werden.

Das Buch ist gegliedert in die drei Bereiche Das kleine Haus und das grosse Haus, Projekte für die Stadt sowie Bauen in der Landschaft.

Beiträge von über dreissig Autoren aus ganz Europa, 532 Seiten, ca. 1'400 Abbildungen.

Herausgeber: Martin Boesch

Dank und Sponsoring

Dank

Die Ausstellung wäre nicht ohne grosszügige finanzielle Unterstützung Dritter zustande gekommen. Den hier aufgeführten Unternehmen gebührt unser grosser Dank. Ebenso bedanken möchten sich die Initianten der Ausstellung – Martin Boesch, Andreas Sonderegger und die Departementsleitung ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen – beim Forum Architektur Winterthur für die Zusammenarbeit bei den Veranstaltungen sowie allen Helfern und Helferinnen, die sich unermüdlich eingesetzt haben.

Credits

- Kurator/Ausstellungsarchitektur: Prof. Em. Martin Boesch

- Host: Andreas Sonderegger, Co-Leiter Institut Konstruktives Entwerfen

- Öffentlichkeitsarbeit: Tibor Joanelly

- Koordination Ausführung: Hartmut Göhler, Guido Brandi

- Ausstellungsmöbel: Toni Winiger

- Infrastruktur/Logistik: Rémy Landert, Simon Diener

- Aufbauarbeiten: Sina Verena Elmer, Pascal Schmid, Sanja Maric, Marc Presslauer, Lukas Rohner, Boas Manuel Schenk, Andrin Taubert, Dian Waibel

- Werkstatt: Sina Verena Elmer

ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

Link zur Webseite

Forum Architektur Winterthur

Link zur Webseite

Kontakt

Tibor Karoly Joanelly

ZHAW Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen

+41 (0) 58 934 67 19

tiborkaroly.joanelly@zhaw.ch

Datum

Von: 24. März 2025

Bis: 10. Mai 2025

Ort

ZHAW, Campus Stadt-Mitte, Gebäude MC/MD

Tössfeldstrasse 13/15

8400

Winterthur

Veranstalter

ZHAW Institut Konstruktives Entwerfen

Tössfeldstrasse 11

8401

Winterthur