ZHAW-Forschende unterstützen Entwicklung eines keramischen Implantatsystems für eine optimalere Behandlung von Kreuzbandrissen

Eine innovative Implantatlösung ermöglicht eine neue Behandlungsmethode bei Kreuzbandrissen. Dabei wird ein knochenartiges, keramisches Implant durch ein mit Ultraschall verflüssigtes, resorbierbares Kunststoffimplantat fest mit den Knochen verbunden und so das neue Kreuzband im Knochen fixiert. Forschende der ZHAW School of Engineering entwickeln derzeit Prüfmethoden, um die klinische Anwendbarkeit zu optimieren und zu überprüfen.

Gerissene Kreuzbänder zählen zu den häufigsten Sportverletzungen, die oft operativ behandelt und leider auch häufig nachoperiert werden müssen. Die Surgical Fusion Technologies GmbH entwickelt eine innovative Behandlungsmethode, die das Einheilen von Kreuzbändern verbessern und Revisionen vereinfachen soll. Dabei befestigt ein keramisches Implant, das in kurzer Zeit vollständig in den Knochen integriert und ersetzt wird, das Ersatzband physiologisch im Knochen. Damit das Band möglichst rasch nach der Operation optimal belastet werden kann, wird das keramische Implantat zusätzlich mit einem weiteren Implantat aus resorbierbarem Kunststoff mittels Ultraschall im Knochen fixiert. Diese Ultraschalltechnologie verwendet Surgical Fusion Technologies bereits heute für die Fixierung von Sehnen und Bändern in der Fuss- und Handchirurgie.

«Das Ziel des Projekts OsteoFusion ist, diese Methode und das keramische Implantatsystem soweit zu entwickeln, dass es für die klinische Anwendung zugelassen werden kann», erklärt Michaela Nusser, stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Biomechanical Engineering am ZHAW-Institut für Mechanische Systeme (IMES). Die Forschenden untersuchen, inwiefern die Geometrie des Implantats oder auch die Festigkeit des Materials angepasst werden müssen, um alle Anforderungen zu erfüllen.

Testreihen an Schafen

Das Projekt wurde von der Surgical Fusion Technologies GmbH initiiert und wird durch die Innosuisse gefördert. Ferner konnte die Forschungsgruppe MSRU (Musculoskeletal Research Unit) um Dr. med. vet. Karina Klein, PhD, Vetsuisse Fakultät Zürich, für das Projekt gewonnen werden. Die Forschenden der MSRU werden das Implantatsystem an Schafen testen. Hierfür werden die Implantate bei den Tieren im Beckenknochen über eine Zeitspanne von bis zu zwei Jahren implantiert, um sicher zu stellen, dass das Implantatsystem problemlos einheilt und im optimalen Zeitverlauf auch vollständig ersetzt wird. Der Vorteil der Implantation im Beckenknochen ist, dass aufgrund der Grösse des Beckenknochens mehrere Implantate gleichzeitig vergleichend auf ihre Verträglichkeit und ihr Langzeitverhalten studiert werden können. «Dieser Ansatz ermöglicht uns die Tiere zu schonen, zudem müssen wir wesentlich weniger Versuchstiere opfern, als wenn wir am Knie implantieren würden»», so Karina Klein.

Um die sofortige mechanische Stabilität des OsteoFusion Systems nicht nur für die Patient:innen zu gewährleisten, wird im akkreditierten Prüflabor (nach ISO17025) der Forschungsgruppe Biomechanical Engineering des IMES die Verankerungsfestigkeit am Kadaverknochen in mehreren mechanischen, sogenannten Pull out- und zyklischen Tests evaluiert. «Dabei wird das im Kadaverknochen fixierte Implantat in eigens dafür entwickelte Testvorrichtungen eingespannt und auf seine Zugfestigkeit sowie Stabilität geprüft», erklärt Roger von Mentlen, der das Projekt seitens der ZHAW leitet.

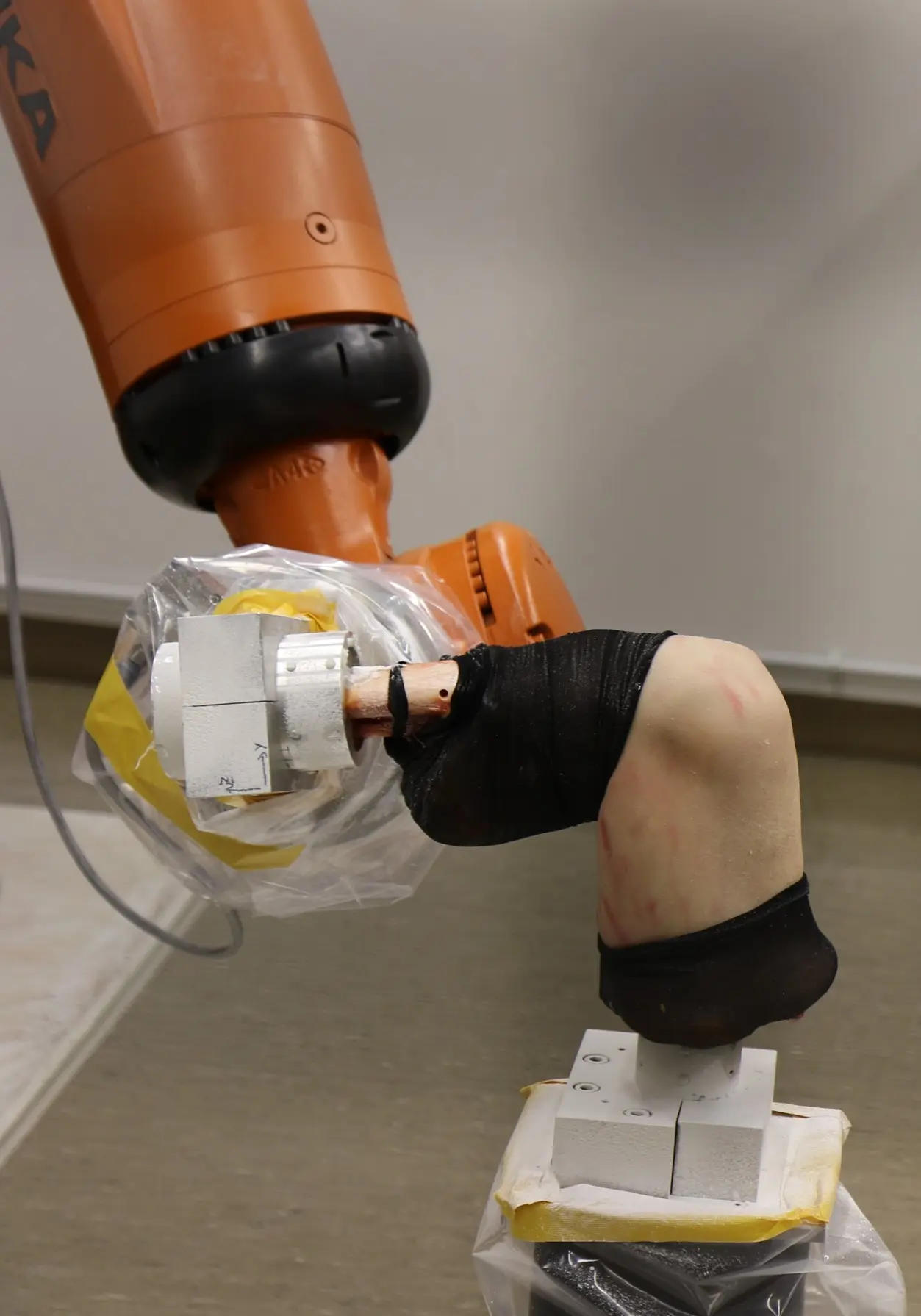

Mit Industrierobotern Laufbewegungen simulieren

Ein weiteres Ziel des ZHAW-Teams ist es, das keramische Implantatsystem mithilfe eines Industrieroboters physiologischen Tests zu unterziehen. Dafür implantieren Ärzt:innen ein Stück Sehne als Kreuzbandersatz in menschliche Kniekadaver und fixieren die Sehne mit den Keramikimplantaten. „Anschliessend wird das operierte Kadaverbein an den Industrieroboter angebracht, der damit mehrere Laufzyklen simuliert“, erklärt Michaela Nusser. Dieses Implantat wird dann mit einer weiteren Implantatlösung von Surgical Fusion Technologies und einem Konkurrenzimplantat verglichen. «Hier möchten wir sehen, ob die Verankerung der keramischen Lösung besser ist als bei den herkömmlichen Produkten», erklärt die ZHAW-Forscherin den Zweck der Testreihe. Auch ein Stolpern soll mit den Robotern simuliert werden – «dafür müssen wir den Robotern aber noch einiges beibringen». Daneben werden typische orthopädische Testreihen durchgeführt, die sämtliche Freiheitsgrade des Knies abdecken. Als dritten Teilbereich führt das Team des IMES sogenannte Finite-Elemente-Simulationen durch, «damit wollen wir den Übergang zwischen Knochen, Implantat und Sehne untersuchen und schauen, wie mechanisch belastbar die Verbindung ist», präzisiert Nusser.

Herausforderung für die ZHAW-Forschenden

Doch nicht nur für eine effizientere Behandlung von Kreuzbandrissen ist das Projekt ein Gewinn, sondern auch für die Arbeit der Forschenden am IMES. «Die Einbindung unseres Instituts in das Projekt ist für unsere Forschung ein grosser Schritt nach vorne. Wir stellen mit unseren Industrierobotern durch die Ganganalyse anhand der Kniekadaver erstmals eine realistische Situation nach», ordnet Michaela Nusser das Projekt ein. Sollten die Tests und Optimierungen an dem Keramikimplantat erfolgreich verlaufen, wird mit einer raschen Markteinführung des Produkts gerechnet, das Projekt selbst läuft bis Ende 2026.