Forschungsprojekte und Kernkompetenzen Pharmazeutische Technologie und Pharmakologie

Phyotodynamische Diagnostik und Therapie

Fluoreszenz-basierte Chirurgie und Photodynamische Therapie (PDT) sind in der Klinik zugelassen Verfahren zur Behandlung von Krebserkrankungen. Beide Therapiekonzepte basieren auf der hoch selektiven Anreicherung eines fluoreszierenden Moleküls oder eines Photosensitizers in malignem Gewebe und dessen Vorstufen.

Seit 2007 wird in der Neurochirurgie die Anreicherung von Protoporphyrin IX, einem natürlich vorkommenden Molekül der Hämbiosynthese aus exogener 5-Aminolävulinsäure genutzt, um eine präzisere Unterscheidung von Hirntumorgewebe und Hirnparenchym zu ermöglichen. Dieses Verfahren wird auch als photodynamische Diagnostik oder Fluoreszenz-basierte Chirurgie bezeichnet. Darüber hinaus eignet sich Protoporphyrin IX auch als Photosensitizer für die photodynamische Therapie, denn diese Verbindung bildet bei einer definierten Lichtexposition cytotoxische Sauerstoffradikale. Weiterhin werden neue Photosensitizers entwickelt und erforscht. Auch unsere Gruppe ist auf diesem Gebiet tätig: wir untersuchen die selektive Anreicherung von verschiedenen Fluoreszenzfarbstoffen und Photosensitizern in malignen Zellen. Zudem haben wir eine Lichtbestrahlungseinheit entwickelt mit der eine Lichtbestrahlung für die PDT unter definierten und standardisierten Bedingungen möglich ist. Wir evaluieren damit die Effizienz spezifischer PDT Strategien mit verschiedenen in vitro 2D- und 3D Zellmodellen, Färbetechnologien und immunologischen Assays.

Nanoverkapselung und Target Drug Delivery

Nanovesikel wie beispielsweise Liposomen oder von Zellen produzierte Exosomen können als Transport-Shuttles für Arzneistoffe genutzt werden. Sie erlauben es, heikle Wirkstoffe so zu verpacken, dass sie vor einem frühzeitigen Abbau im Körper geschützt sind, und ermöglichen deren Verteilung im Organismus. Durch die chemische Modifikation der Vesikel-Oberfläche können solche Nanokapseln an spezifische Gewebe oder Zelltypen dirigiert werden. In Zusammenarbeit mit den Fachgruppen Medizinalchemie/Organische Chemie sowie Zellphysiologie und Zell-Engineering untersucht unser Team verschiedene Strategien zur chemischen Veränderung der Kapseloberfläche, so dass sich diese in spezifischen Gewebetypen anreichern, um dort durch lokale Freisetzung des Kapselinhaltes eine gezielte therapeutische Wirkung zu erzeugen.

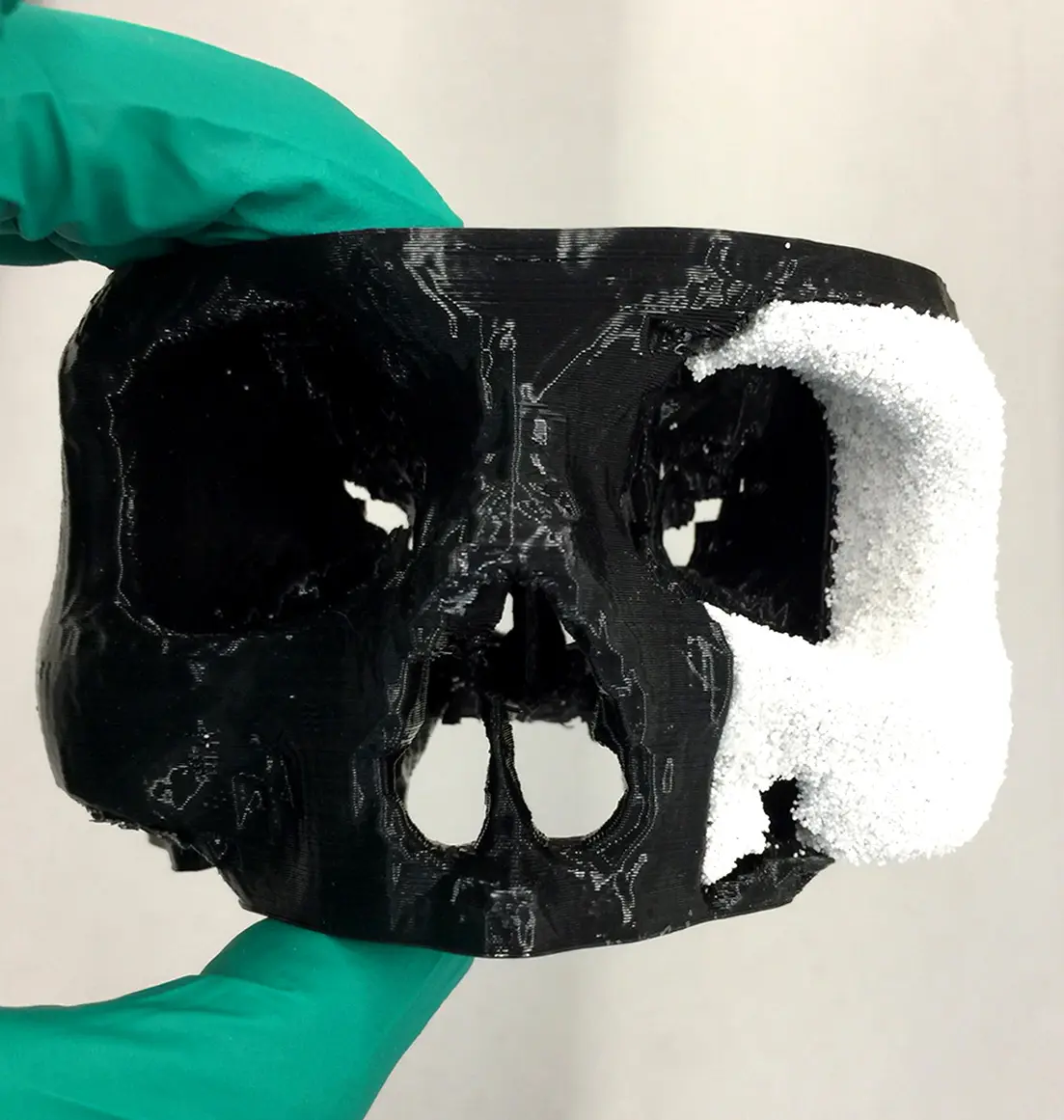

3D Druck in der pharmazeutischen Entwicklung

Unsere Fachgruppe benutzt 3D Drucksysteme für die Anwendung in der pharmazeutischen Entwicklung. Einerseits beschäftigen wir uns mit dem Design von wirkstoffhaltigen Medizinalprodukten, deren Herstellung durch 3D Drucksysteme und der Entwicklung der dafür notwendigen Materialien. Im Fokus stehen dabei biodegradierbare Implantate für patientenspezifische Anwendungen (personalisierte Medizin) sowie Standardimplantate aus wirkstoffhaltigen Polymeren, die eine kontrollierte Wirkstofffreisetzung aus dem Implantat erlauben. Andererseits sind wir auch interessiert am Druck von festen Arzneiformen (Tabletten) mit distinkten Wirkstofffreigabeprofilen, welche mittels der im Lab vorhandenen Arzneistoffanalytik charakterisiert werden. Dafür stehen etablierte Tests für die Wirkstofffreisetzung (Dissolution) in Kombination mit UPLC/HPLC-Analytik zur Verfügung. Mittels verschiedener, in der Gruppe etablierter in vitro Zell- Assays führen wir sowohl für Implantate als auch feste Arzneiformen Bioaktivitätstests durch.

Galenische Formulierungsentwicklung für feste Arzneiformen

Die Arzneiform Tablette ist die bei weitem häufigste galenische Zubereitung. Tabletten sind ausserdem ein verbreitetes Zwischenprodukt für die Herstellung von überzogenen Formen. Sie werden durch Pressen gleich grosser Volumina von kristallinen, gepulverten oder granulierten Arzneistoffen bzw. Gemischen, meist unter Zusatz von Hilfsstoffen, in entsprechenden Tablettenmaschinen unter Anwendung eines hohen Druckes hergestellt. Durch Auswahl und Kombination von geeigneten Hilfsstoffen können Tabletteneigenschaften wie z.B. Zerfallszeit und Wirkstofffreigabe modifiziert werden. Unsere Fachgruppe hat die notwendige Expertise und ist ausgerüstet für die

- Optimierung von Tablettenrezepturen Testung von neuen Tablettenhilfsstoffen

- Entwicklung von überzogenen Arzneiformen

- Charakterisierung von Tabletten gemäss Europäischer Pharmakopöe

Wirkstofffreisetzung

Unter der Wirkstofffreigabe versteht man den zeitlichen Verlauf der Auflösung des in einer Arzneiform enthaltenen Wirkstoffs in einem geeigneten wässerigen Medium. Besonders wichtig ist die Evaluation der in vitro Wirkstofffreisetzung für Retard- und Depotarzneiformen, Transdermale Pflaster oder wirkstoffhaltigen Kaugummis. Wir bieten die Durchführung der Prüfung auf die Wirkstofffreisetzung nach Ph.Eur. und USP an (Paddle-, Basket- und Apparatus 5: Paddle over Disc (Halbfeste Arzneiformen/Transdermale Pflaster) an.

Pharmakologische und in vitro DMPK Untersuchungen

Im Rahmen der Arzneimittelentwicklung testen wir neue Wirkstoffkandidaten hinsichtlich Ihrer pharmakodynamischen Eigenschaften in in vitro Testsystemen. Hierzu gehören neben biochemischen auch zellbasierte Assays. Unser Lab ist ausgerüstet mit verschiedenen Detektionstechnologien wie z.B. HTRF sowie Fluoreszenzmessungen und Multicolorlumineszenzmessungen in Echtzeit unter physiologischen Bedingungen (inkl. Temperatur – und Gaskontrolle, kombiniert mit automatisierten Injektoren), was ein vielfältiges und flexibles Assay Design ermöglicht. In vitro DMPK Parameter lassen sich mittels Untersuchungen zur Arzneimittelpenetration, zur Permeabilität, zur metabolischen Stabilität (Plasma, Mikrosomen) und zur Plasmabindung abschätzen.

Ein Biopolymer für Pharmazeutische Anwendungen

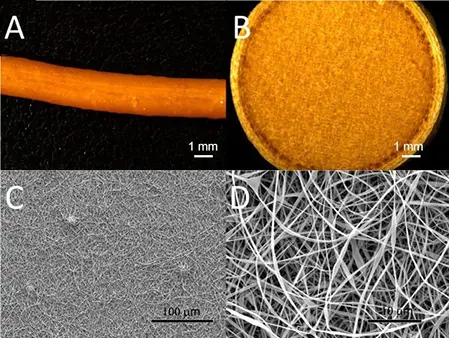

A: Filament aus dem Biopolymer Zein, B: FDM 3D-gedruckte Tablette aus Zein-Filament,

Mittels Rasterelektronenmikroskop (SEM) aufgenommen:

C: Elektrogesponnene Fasern aus Zein, D: Vergrösserte Aufnahme der Zein-Fasern

Polymere werden in der Pharmazeutischen Technologie vielseitig eingesetzt, beispielsweise für die Entwicklung von neuen Drug Delivery Systemen, das Coating von Tabletten oder für 3D-gedruckte Implantate. Dabei kommen sowohl Polymere von natürlichem Ursprung als auch synthetische Moleküle zum Einsatz.

Zein, ein Speicherprotein, welches aus Mais gewonnen wird, ist ein natürliches Polymer mit für pharmazeutische Anwendungen interessanten Eigenschaften. Durch dessen Unpolarität, der hohen Stabilität und aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit eignet sich das Polymer insbesondere für die Herstellung von Nanopartikeln, die beispielsweise für den Wirkstoff Transport genutzt werden können. Mittels Heissschmelzextrusion (HME) werden zudem wirkstoffhaltige Zein-Filamente hergestellt, die mithilfe von FDM-3D-Druck in nahezu jede beliebige Geometrie gebracht werden können. Dadurch lassen sich aus Zein auch personalisierte Arzneiformen wie Implantate, Tabletten oder Stäbchen mit retardierenden Wirkstofffreisetzungsprofilen produzieren. Als Kunststoffersatz ist das Polymer auch für die Verwendung in pharmazeutischen Verpackungen oder Beschichtungen interessant. Kurzum, Zein ist ein Biopolymer, welches für die Entwicklung von neuen Arzneimitteln vielseitig eingesetzt werden könnte, bisher jedoch wenig erforscht ist. Deshalb untersuchen und charakterisieren wir Zein bezüglich seiner Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Arzneiformen sowie für die Produktion von pharmazeutischen Verpackungsmaterialien.